理想と現実の間にあるのはギャップではない、テンション(緊張構造)です:緊張構造は目標達成の障害ではなく、行動を促すエネルギー源

世間では理想と現状の差のことをよくギャップ(真空のようなすき間)といいますが、構造アプローチでは理想と現実の間にあるものをテンション=行動を促すエネルギー源と捉えます。「理想」と「現実」の差を明確にすることで、テンションが強まり、自然と行動が生まれ、目標達成のプロセスが進みます。この緊張構造を意識的に活用すれば、モチベーションに頼らず、継続的に成果を生み出せるようになります。

緊張構造とは?— ロバート・フリッツの視点から

目標と現実の「ズレ」= 緊張構造

何かを達成したいと思ったとき、今の自分の状況と理想の状態の間には「ズレ」があります。このズレを「緊張構造」と呼びます。

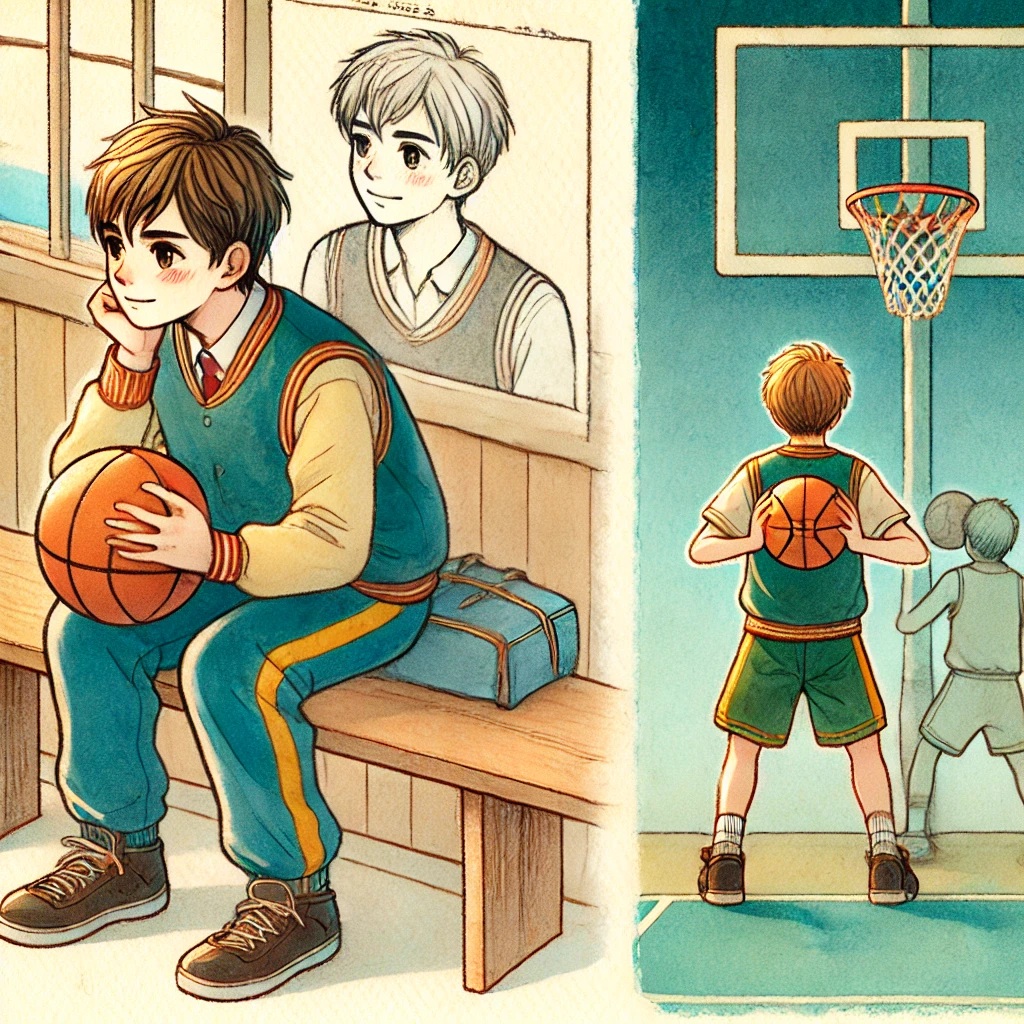

例えば、ある男の子が「バスケの試合でレギュラーになりたい」と思っているとしましょう。でも、今はまだベンチにいる状態。これは、「目標・理想(レギュラー)」と「現実(ベンチ)」の間にはギャップではなく緊張構造がある状態 と捉えます。

例えば、ある男の子が「バスケの試合でレギュラーになりたい」と思っているとしましょう。でも、今はまだベンチにいる状態。これは、「目標・理想(レギュラー)」と「現実(ベンチ)」の間にはギャップではなく緊張構造がある状態 と捉えます。

緊張構造は「エネルギー」になる

普通、目標・理想に比べて現状を「うまくいっていない」「まだ達成できていない」と思うと、ネガティブな気持ちになりがちですよね。でも、構造アプローチではこの目標・理想と現状の差を「問題(ギャップ)」として捉えるのではなく、現状から理想に到達するため「前に進むためのエネルギー源」と考えます。

理想と現状が明確であるほど、たとえばゴムを引っ張るとピンと張るように、「張力(緊張)」が生まれます。この張力が、行動を生み出す力になるんです。

どうやって現状を理想に近づけるのか?

理想に近づくためには、ただ「頑張ろう!」と思うだけでは足りません。具体的に何をすれば理想に近づけるのかを考え、行動することが大事です。

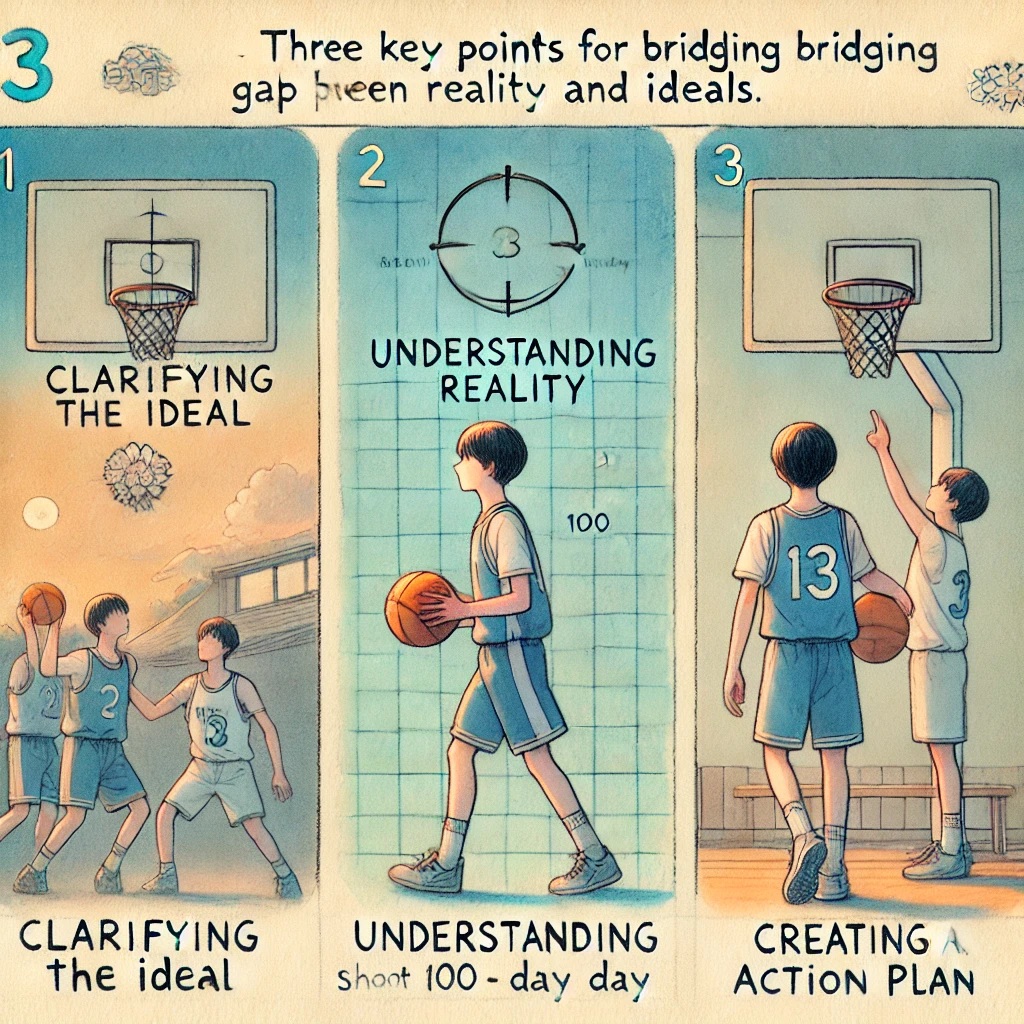

(現状を理想に近づける3つのポイント)

- 「理想の姿」 を明確にする(ただ「上手くなりたい」ではなく、「試合で20点取れる選手になりたい」など具体的に)

- 「現実」を正確に知る(今の自分は何が足りないのか? 例えばシュートの成功率が低い、ドリブルが苦手 など)

- 「行動プラン」を立てる(毎日シュート練習100本やる、ドリブルの個別トレーニングを受ける など)

緊張構造を活かせば、自然に前に進める

理想と現実の差があると、「理想に向かって動きたくなる」のが自然なことです。この原理を知っていれば、やる気がないときでも「とにかく小さな一歩を進める」ことができます。そうすれば、少しずつですが確実に理想に近づいていくのです。

ここで疑問が生まれます。緊張構造さえあれば、後は何もしなくても魔法のように自然に成果を手に入れられるのでしょうか?こんな疑問が生まれますよね。この点について次回のブログで納得のいく解説をしていきたいと思いますので次回をお楽しみに(^^♪