緊張構造は優れた「エンジン」— でも運転するのはあなた

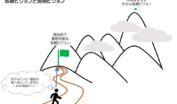

緊張構造を「エンジン」に例えてみましょう。

エンジンがあれば車は動きますが、アクセルを踏まなければ進みませんよね。緊張構造があることで前に進みたくなる「力」が生まれるのは確かですが、その力を使うかどうかはあなた次第です。

例えば、「試験で90点取りたい」と思っても、実際に勉強を始めるとは限りませんよね。

• 前に進む人 → 「このままだと点数が足りないから、毎日30分ずつ勉強しよう」と行動する

• 動けない人 → 「やばいなぁ…」と思うだけで、何もしない

つまり、緊張構造が生まれることで前に進みたくなるのは自然なことですが、それを行動に移すかどうかは別ということです。

「緊張を避ける道」もある

もう一つ重要なのは、人は必ずしも緊張構造を前に進むために使うわけではない、という点です。むしろ、多くの人は「緊張をなくすために目標を諦める」という選択をしてしまうことがあるのではないでしょうか。

例えば…

• 「英語を話せるようになりたい!」→ でも勉強が大変そう → 「やっぱり英語は必要ないかも」と考えて諦める

• 「ダイエットしたい!」→ でも運動がつらい → 「今のままでもいいや」と言い訳をする

このように、緊張を「前に進む力」に変えるか、「目標を諦める理由」にするかは自分次第です。

では、どうすれば確実に前に進めるのか?

前に進むために大切なことは、まず正直に「これは自分が本当につくり出したいものか?」を自分自身に正直に問いかけることです。つまりその動機です。

例えば「芸術のための芸術」というように、絵画や音楽や詩を「人を感動させるため」や「社会を変えるため」あるいは「自分が認められるため」につくるのではなく、「ただ純粋に美しいから」「表現したい」から創るという自分の内発的な動機かどうかです。

そして次に問うべきは、手にしたい成果や目標が「ただ、今の困った状況をなんとかするため」問題解決や状況対応だけのものなのか、「未来に新たに生み出すため」のものなのか、ということです。

そして、創り出したいものが見えたなら、あとはそこへ向かうための「習慣」と「仕組み」をつくることが必要です。夢や目標は、ただ願うだけでは遠ざかっていくばかりです。気分が乗る時も気分が乗らない時も、毎日の中に、少しずつでも進んでいけるよう試行錯誤と工夫を重ね、積み重ねていくことが大事です。

「自分は何を創り出したいのか?」という問いかけの具体例

ある二人の中学生(Aさん、Bさん)が「漫画家になりたい」と思っています。二人からその理由をきいてみると

Aさんは「有名になって、広く認められたい」からと言い、

Bさんは「自分の一番素晴らしい世界観やキャラクターをどうしても形にして、それを表現するのが楽しいから」と言いました。

Bさんのように「純粋に自分が表現したいから創る」という内側から湧き上がる気持ちがあるのかどうかが、この問いかけから浮かび上がってきます。

「今の困った状況をなんとかする」vs「未来に新たに生み出す」目標の具体例

ある二人の高校生(Cさん、Dさん)が「音楽を始めます!」と言います。二人にその理由を聞いて見ると、

Cさんは、「クラスで浮いているので、友達をつくりたいから」と言い、

Dさんからは「誰かに聴いてもらえなくても「自分の中にある世界」を音にして表現してみたい」「好きな音楽に出会った時、こんな音楽を自分でもつくってみたい」「誰に言われなくても、夜寝る前にギターを手に取って、自分だけの音を探したい」という答えが返ってきました。